在药物研发、材料科学等领域,确定物质的微观晶体结构是深入研究其性质与功能的核心环节,而单晶培养正是这一过程中不可或缺的关键步骤。作为获取高质量单晶以进行X射线衍射(XRD)结构解析的基础,单晶培养的技术水平直接影响结构确证的准确性与效率。无论是药品注册申报中原料药、杂质及中间体的结构确证,还是新型功能材料的微观机制研究,都依赖于稳定、高效的单晶培养技术。青云瑞晶作为该领域的技术创新者,通过独创方法与多元化技术体系,为解决传统单晶培养的痛点提供了全新方案,推动单晶培养从“经验依赖”向“精准可控”升级。

一、单晶培养的核心价值:从结构解析到产业应用

单晶培养的核心目标,是制备出尺寸、纯度与完整性满足XRD结构解析要求的单晶样品。通过后续的单晶XRD分析,研究者能够获得晶胞参数、分子对称性(晶系、空间群)、分子键合方式(氢键、离子键、共价键)、分子构象及绝对构型等关键信息,这些信息是物质结构确证的 “金标准”。

在医药领域,药品注册申报有严格的结构确证要求,原料药的分子构型是否正确、潜在杂质的化学结构是否明确、中间体的反应路径是否合理,都需要通过单晶XRD验证,而高质量单晶的获取则完全依赖于成熟的单晶培养技术。例如在核药研发中,核素标记化合物的微观结构直接影响其靶向性与安全性,需通过单晶培养制备高纯度单晶以确保结构解析的准确性;在天然产物研究中,从植物或微生物中提取的活性成分往往含量极低,如何在微量样品下完成单晶培养,成为突破天然产物结构确证的关键瓶颈。

二、传统单晶培养技术:经典方法与适用场景

传统单晶培养技术经过长期发展,已形成以“控制结晶速率”为核心的多样化体系,不同方法针对不同物理性质的样品,各有其适用范围与操作特点。

1、挥发法

挥发法是最基础的传统方法之一,其原理是将样品溶解于合适的溶剂后,通过缓慢挥发溶剂降低溶液浓度,使溶质以单晶形式缓慢析出。该方法操作简单,无需复杂设备,适用于溶解度随溶剂浓度变化明显的小分子化合物,但培养周期较长,且对环境温湿度的稳定性要求较高。

2、冷却法

冷却法则通过控制溶液温度缓慢下降,利用溶质溶解度随温度降低而减小的特性诱导单晶析出,适合溶解度受温度影响较大的物质,不过需要精准的控温设备以避免温度骤降导致多晶生成。

3、溶析法

溶析法通过向样品溶液中缓慢加入反溶剂(与溶质溶解度低的溶剂),降低溶质溶解度并诱导结晶。

4、气相扩散法

气相扩散法是让反溶剂蒸汽通过气相扩散进入样品溶液,实现反溶剂的缓慢渗透,减少晶体析出过快导致的缺陷。

5、升华法

升华法适用于具有升华特性的固体物质,通过控制温度让固体直接升华后再凝华形成单晶。

6、溶剂热法

溶剂热法则利用高温高压环境,让难溶解物质在特殊溶剂中溶解并结晶,常用于金属络合物等无机材料的单晶培养。

这些传统方法虽成熟,但普遍存在“样品消耗量大”、“筛选效率低”、“难结晶物质无法覆盖”等问题。例如传统挥发法单次仅能测试少数几个溶剂体系,面对未知性质的样品时,往往需要反复尝试才能找到合适条件;而对于油状分子或柔性分子,传统方法难以控制其有序排列,常出现无定形固体或多晶,无法满足 XRD 分析要求。

三、青云瑞晶的技术突破:针对性解决行业核心难题

针对传统单晶培养在“微量样品处理”、“筛选效率提升”、“难结晶物质突破”三大核心痛点,青云瑞晶提供微量单晶培养、晶体海绵法、共晶剂添加法这三种技术手段,为不同场景下的单晶制备需求提供精准解决方案。

(一)微量单晶培养技术:攻克“样品量少”瓶颈

传统单晶培养方法对样品需求量较高,通常需几十至几百毫克,这对天然产物、高价原料药及多肽分子等“稀缺样品”极不友好。天然产物需从大量原料中提取,活性成分含量往往极低;多肽分子合成成本高昂,大量消耗会显著增加研发成本。

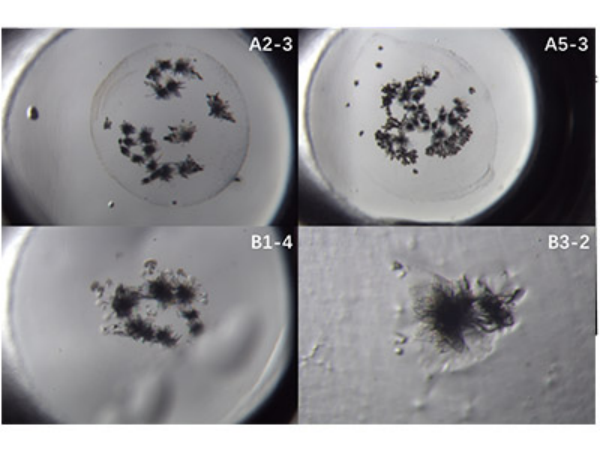

青云瑞晶独创的微量单晶培养技术,通过优化溶剂体系配比、缩小反应容器体积、精准控制结晶环境等核心手段,将单次实验的样品需求量降至最低10mg,在保证单晶质量满足XRD解析要求的前提下,大幅减少样品消耗。该技术不仅解决了天然产物结构确证中“样品不足”的核心难题,还能降低多肽药物、高价原料药的研发成本,加速相关领域的结构解析与成果转化进程。

传统单晶培养方法往往依赖人工操作,单次实验仅能测试数个至数十个结晶条件(如不同溶剂、温度、浓度组合),面对未知性质的样品时,往往需要数周甚至数月的反复尝试,才能筛选出最佳结晶条件,严重拖慢研发进度。

青云瑞晶微量单晶培养一次筛选可设置1000+结晶条件,快速筛选出最优条件。以有机小分子药物研发为例,传统方法需1-2个月完成的条件筛选,通过该技术可缩短至数天,不仅大幅提升研发效率,还能为后续工艺放大提供更全面的条件数据支撑。

(二)晶体海绵法:突破“难结晶物质”结构确证困境

无需传统意义上的“结晶过程”,核心是利用特殊多孔晶体材料(“晶体海绵”)的高吸附性,将目标分子(如油状分子、微量药物分子等)捕获并固定在其孔隙中,形成有序的“海绵-目标分子”复合结构。该结构可直接用于单晶XRD分析,通过解析复合结构间接获取目标分子的微观结构数据,完美解决油状分子、难结晶固体粉末及微量分子的结构确证问题。

(三)共晶剂添加法:破解“柔性分子”结晶难题

通过引入“结晶伴侣”(共晶剂),无需与目标化合物形成共价键或强定向相互作用,仅通过弱相互作用(如氢键、范德华力)诱导目标分子有序排列,形成共晶。该方法尤其适用于柔性分子,传统方法难以固定其结构,而共晶剂可通过弱相互作用限制其构象自由度,促进单晶生成;同时,该方法无需筛选复杂的溶剂体系,操作简单、耗时短,大幅降低难结晶物质的培养门槛。

四、单晶培养与XRD解析的协同:技术闭环与产业赋能

单晶培养并非孤立的技术环节,其与单晶XRD结构解析共同构成“样品制备-结构分析”的技术闭环,二者的协同效率直接决定结构确证的整体质量。青云瑞晶的技术体系不仅专注于培养环节的创新,更注重与XRD解析的衔接,确保从培养到分析的“无缝对接”。

单晶 XRD 是当前认识固态物质微观结构的最有力手段,能够提供化合物固态中所有原子的精确空间位置,但该技术对单晶质量要求极高——若单晶存在缺陷、尺寸过小或纯度不足,会导致衍射峰模糊、数据不完整,最终影响结构解析的准确性。青云瑞晶的培养技术通过精准控制晶体生长过程,确保制备的单晶具有高完整性与高纯度,为XRD解析提供优质样品;同时,其高通量筛选获得的结晶条件数据,还可反哺XRD解析过程,帮助研究者更快确定分析参数,进一步提升效率。

在实际应用中,这一协同体系已广泛赋能多个领域:在核药领域,通过晶体海绵法获取核素标记化合物的单晶,结合XRD解析明确其分子结构,确保核药的靶向性与安全性;在金属络合物材料研究中,溶剂热法与XRD协同,助力解析金属离子与配体的配位方式,为设计新型催化材料提供微观依据;在天然产物领域,微量培养技术与XRD结合,成功解决了多种珍稀天然活性成分的结构确证难题,推动天然药物的研发进程。

随着药物研发领域对微观结构研究的需求不断升级,单晶培养技术正朝着“更微量、更高通量、更普适”的方向发展。青云瑞晶通过技术创新,不仅解决了当前产业中的诸多痛点,更为单晶培养技术的未来发展提供了新思路——从依赖经验的“手工操作”到数据驱动的“精准调控”,从单一方法的“局限性应用”到多元体系的“全场景覆盖”,为药物研发领域提供更坚实的技术支撑。